Le service de transfert de fichiers WeTransfer a discrètement modifié ses conditions d’utilisation pour s’octroyer un droit sans précédent sur les fichiers de ses utilisateurs. À partir du 8 août 2025, tout contenu envoyé via la plateforme pourra être analysé et utilisé par WeTransfer pour développer ses modèles d’intelligence artificielle (IA). En pratique, cela signifie que les documents, images, vidéos ou plans techniques que vous transférez pourront servir à entraîner des algorithmes internes, notamment ceux liés à la modération de contenu de WeTransfer. Cette évolution, passée presque inaperçue pour l’utilisateur lambda, soulève des préoccupations majeures en matière d’éthique et de cybersécurité, en particulier pour les professionnels et les entreprises qui manipulent des données sensibles.

WeTransfer n’est pas la première entreprise à succomber à la tentation d’exploiter les données utilisateurs pour l’IA – on pense aux géants du web qui intègrent sournoisement nos contenus dans leurs modèles. Néanmoins, la manœuvre de WeTransfer choque par son ampleur et son manque de transparence : aucun opt-in clair n’est proposé pour accepter ou refuser cette utilisation des fichiers. En réalité, l’utilisateur ne découvre cette clause que s’il prend la peine de lire les nouvelles conditions générales (CGU) jusqu’au bout, aucune case à décocher n’étant prévue pour s’y opposer. En d’autres termes, le simple fait de continuer à utiliser WeTransfer après le 8 août vaudra consentement tacite à ce que vos données alimentent les IA de la plateforme. Une telle approche par défaut (opt-out implicite) pose question quant au véritable consentement éclairé des utilisateurs.

Une licence perpétuelle sur vos fichiers sans compensation

En acceptant les nouvelles CGU, chaque utilisateur accorde

désormais à WeTransfer une licence d’exploitation

perpétuelle, mondiale, gratuite et transférable sur

l’ensemble des fichiers qu’il transfère. Concrètement, cela

donne à l’entreprise le droit de reproduire, modifier,

distribuer et créer des œuvres dérivées à partir de vos

contenus, ainsi que de les utiliser pour « faire

fonctionner, développer, commercialiser et améliorer le Service ou

de nouvelles technologies ou services », y compris pour

entraîner des modèles d’apprentissage automatique basés sur vos

données. WeTransfer précise d’ailleurs explicitement que cette

licence inclut « le droit de reproduire, distribuer,

modifier, créer des œuvres dérivées […] et de les représenter

publiquement ».

En acceptant les nouvelles CGU, chaque utilisateur accorde

désormais à WeTransfer une licence d’exploitation

perpétuelle, mondiale, gratuite et transférable sur

l’ensemble des fichiers qu’il transfère. Concrètement, cela

donne à l’entreprise le droit de reproduire, modifier,

distribuer et créer des œuvres dérivées à partir de vos

contenus, ainsi que de les utiliser pour « faire

fonctionner, développer, commercialiser et améliorer le Service ou

de nouvelles technologies ou services », y compris pour

entraîner des modèles d’apprentissage automatique basés sur vos

données. WeTransfer précise d’ailleurs explicitement que cette

licence inclut « le droit de reproduire, distribuer,

modifier, créer des œuvres dérivées […] et de les représenter

publiquement ».

Il est important de noter que vous restez techniquement propriétaire des fichiers que vous envoyez – WeTransfer indique ne revendiquer « aucun droit de propriété sur le Contenu » original. Cependant, cette assurance est largement vidée de sa substance par la licence illimitée que vous concédez. En effet, vous abandonnez tout droit de contrôle ou de regard sur l’utilisation future de vos œuvres ou documents partagés. Pire encore, la plateforme se réserve le droit d’en tirer un profit commercial sans avoir à vous verser la moindre rétribution pour cet usage. Les CGU sont on ne peut plus claires à ce sujet : « Vous ne pourrez prétendre à aucune compensation pour l’utilisation du Contenu par nos soins », rappelle froidement le texte.

En langage courant, envoyer un fichier via WeTransfer revient désormais à céder, à vie, les droits d’exploitation de ce fichier à la société. Vous autorisez WeTransfer à exploiter vos données ad vitam æternam, y compris à des fins lucratives, sans aucune possibilité de vous y opposer par la suite ni d’en partager les gains financiers. Cette situation crée un profond malaise éthique : elle revient à considérer les utilisateurs non plus comme des clients à servir, mais comme des fournisseurs de matière première gratuite pour les besoins en IA de l’entreprise.

Enjeux éthiques et atteinte à la vie privée

La décision de WeTransfer soulève d’abord des questions éthiques évidentes. Du point de vue de la vie privée, permettre par défaut l’analyse de tous les fichiers transférés équivaut à une forme de surveillance de masse du contenu utilisateur. Des documents personnels, des photos privées ou des correspondances confidentielles pourraient être passés au crible par des algorithmes d’IA, alors même que l’expéditeur et le destinataire initial n’ont pas nécessairement conscience de cette exploitation. Cette utilisation va bien au-delà de la simple fourniture du service de transfert : WeTransfer s’arroge un droit de regard potentiellement intrusif sur des données qui n’étaient pas destinées à être vues ou analysées par un tiers. On peut légitimement s’interroger sur la compatibilité de cette pratique avec l’esprit du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), qui impose un principe de minimisation et de finalité précise des traitements de données personnelles. Certes, en continuant à utiliser le service, l’utilisateur consent formellement, mais s’agit-il d’un consentement libre et éclairé lorsqu’il est enfoui dans des conditions générales interminables ?

Du point de vue de la justice et des droits des créateurs,

la situation est tout aussi problématique. Artistes,

photographes, graphistes ou musiciens utilisent fréquemment

WeTransfer pour envoyer des créations à leurs clients ou

collaborateurs. Désormais, leurs œuvres pourront alimenter des IA

sans qu’aucune contrepartie ne leur revienne, ni même qu’ils en

soient informés. Cela pose la question du respect du droit d’auteur

et du travail créatif. WeTransfer se protège en

affirmant que l’utilisateur garantit avoir tous les droits

nécessaires sur le contenu qu’il partage – en pratique, cela

reporte la responsabilité juridique sur l’utilisateur si celui-ci

transfère un fichier dont il n’est pas l’auteur. Mais même un

créateur légitime voit ici son travail potentiellement « aspiré »

par l’IA d’un tiers. Éthiquement, l’absence de choix

et de rémunération choque : la plateforme capitalise sur

des contenus parfois sensibles ou originaux pour « améliorer

son service », autrement dit développer des produits d’IA

monétisables, sans reverser un centime aux personnes ayant produit

ces données. Cette asymétrie rappelle l’adage bien connu du

numérique : « si c’est gratuit, c’est vous le

produit ». WeTransfer, historiquement financé par de la

publicité et des offres premium, semble ici confirmer que dans sa

formule gratuite, ce sont désormais vos fichiers eux-mêmes

qui font office de monnaie d’échange.

Du point de vue de la justice et des droits des créateurs,

la situation est tout aussi problématique. Artistes,

photographes, graphistes ou musiciens utilisent fréquemment

WeTransfer pour envoyer des créations à leurs clients ou

collaborateurs. Désormais, leurs œuvres pourront alimenter des IA

sans qu’aucune contrepartie ne leur revienne, ni même qu’ils en

soient informés. Cela pose la question du respect du droit d’auteur

et du travail créatif. WeTransfer se protège en

affirmant que l’utilisateur garantit avoir tous les droits

nécessaires sur le contenu qu’il partage – en pratique, cela

reporte la responsabilité juridique sur l’utilisateur si celui-ci

transfère un fichier dont il n’est pas l’auteur. Mais même un

créateur légitime voit ici son travail potentiellement « aspiré »

par l’IA d’un tiers. Éthiquement, l’absence de choix

et de rémunération choque : la plateforme capitalise sur

des contenus parfois sensibles ou originaux pour « améliorer

son service », autrement dit développer des produits d’IA

monétisables, sans reverser un centime aux personnes ayant produit

ces données. Cette asymétrie rappelle l’adage bien connu du

numérique : « si c’est gratuit, c’est vous le

produit ». WeTransfer, historiquement financé par de la

publicité et des offres premium, semble ici confirmer que dans sa

formule gratuite, ce sont désormais vos fichiers eux-mêmes

qui font office de monnaie d’échange.

Notons aussi le risque de discrimination ou de biais qui peut découler de l’utilisation non contrôlée de données personnelles pour de l’entraînement d’IA. Par exemple, si des images contenant des personnes sont utilisées, cela soulève la question du droit à l’image et du consentement des individus figurant sur ces photos. De même, si des contenus sensibles (données médicales, informations sur des clients, etc.) étaient transférés via WeTransfer et intégrés aux datasets d’entraînement, on peut se demander comment ces informations pourraient être exploitées par la suite et avec quelles garanties d’anonymisation. L’aspect « boîte noire » de l’intelligence artificielle fait que l’on ne sait pas exactement comment les données fournies seront utilisées ni quelles nouvelles informations pourraient en être tirées. Il y a là un déficit de transparence et de contrôle contraire aux principes éthiques de base en matière de données.

En somme, la confiance des utilisateurs est mise à mal. Beaucoup avaient recours à WeTransfer en pensant simplement utiliser un outil neutre de transit de fichiers. Ils découvrent que leurs données peuvent être réutilisées à d’autres fins, potentiellement éloignées du service initial. Une telle évolution ne peut que miner la relation de confiance entre la plateforme et ses usagers. D’ailleurs, les réactions ne se sont pas faites attendre : de nombreux internautes et experts ont publiquement appelé à cesser d’utiliser WeTransfer suite à cette annonce, signe que le malaise éthique est profond.

Risques cybersécurité et impact pour les professionnels

Au-delà des principes, la nouvelle politique de WeTransfer représente un risque concret en matière de cybersécurité et de confidentialité, en particulier pour les PME, les industriels et les professionnels qui manipulent des informations sensibles. En effet, chaque fois qu’un employé transfère un fichier via WeTransfer, cela équivaut maintenant à une cession de droits aux contours flous sur ce fichier. Pour une entreprise, cela peut avoir des conséquences graves : des documents de travail internes, des plans industriels confidentiels, un prototype de produit ou un contrat stratégique pourraient se retrouver ingérés dans une base d’entraînement d’IA.

Imaginez, par exemple, qu’un ingénieur envoie via WeTransfer le schéma d’architecture d’un nouveau produit industriel non encore commercialisé. Selon les nouvelles CGU, ce schéma pourrait très bien être utilisé par WeTransfer pour affiner un algorithme de conception assistée ou de modération, voire être partagé (puisque la licence est sous-licenciable) à des partenaires technologiques. Le contenu pourrait alors, indirectement, alimenter des solutions d’IA commerciales, voire générer ultérieurement des créations concurrentes basées sur les mêmes principes. Tout cela sans que l’entreprise d’origine ne puisse s’y opposer ni même s’en apercevoir. Ce scénario, qui semblait autrefois relever de la paranoïa, devient crédible à la lumière des droits que s’octroie WeTransfer. Des graphistes, photographes ou agences ont déjà exprimé leur vive inquiétude à l’idée que leurs projets non dévoilés au public puissent ainsi être « pillé » et réutilisés en sous-main.

Du point de vue sécuritaire, multiplier les copies et les usages de données sensibles augmente la surface d’attaque potentielle. En effet, si vos fichiers sont analysés et stockés dans des systèmes d’IA de WeTransfer, ils peuvent être conservés plus longtemps que prévu (malgré la promesse de suppression des transferts après 7 jours, rien ne garantit que les données dérivées utilisées pour l’IA soient, elles, effacées). Elles pourraient aussi transiter vers des serveurs ou des services tiers dans le cadre d’un partenariat ou d’une sous-licence. Chaque maillon supplémentaire est une occasion de fuite ou de piratage : un algorithme mal protégé, un employé malveillant chez un sous-traitant, et voilà vos données stratégiques potentiellement compromises. Rappelons qu’en 2019, une fuite chez un concurrent avait exposé des fichiers partagés à des destinataires involontaires. Si WeTransfer lui-même venait à subir une attaque, les conséquences seraient d’autant plus graves que les attaquants ne récupéreraient pas seulement des fichiers bruts, mais possiblement des bases de données d’entraînement ou des modèles IA contenant des informations issues de vos documents.

Par ailleurs, la sous-licence à des tiers mentionnée dans les CGU est particulièrement préoccupante. Cela signifie que WeTransfer se donne la possibilité de partager ou vendre l’accès à vos contenus à d’autres entités. Ces tiers pourraient être des partenaires commerciaux, des fournisseurs de services d’IA ou toute autre organisation liée. Le contrôle de vos données s’en trouve encore dilué, et le risque d’utilisation détournée ou non autorisée décuplé. Par exemple, un prestataire externe pourrait entraîner son propre modèle sur des lots de fichiers fournis par WeTransfer, et rien ne garantit que ce modèle ne recrachera pas un jour, même partiellement, des informations issues de vos documents (phénomène de data leak dans les modèles génératifs). Pour une entreprise, il est extrêmement alarmant de penser que des secrets industriels, des données R&D ou des informations clients puissent se retrouver disséminés de la sorte, sans contrôle.

Enfin, les professionnels doivent considérer l’aspect conformité légale et contractuelle. Beaucoup d’entreprises ont des obligations de confidentialité (accords de non-divulgation, clauses contractuelles, secret défense ou secret médical, etc.). En utilisant WeTransfer sous ces nouvelles conditions, elles prennent le risque de violer indirectement ces obligations, puisque les données ne sont plus strictement confidentielles une fois sur la plateforme (puisqu’elles peuvent être copiées et exploitées). Il sera difficile d’expliquer à un client que son dossier, confié via WeTransfer, a pu servir à entraîner une IA tierce. En cas de litige, la responsabilité de l’entreprise ayant utilisé WeTransfer pourrait être engagée pour manquement à la protection des données. De plus, certaines réglementations sectorielles ou territoriales (par exemple dans la défense, la finance ou la santé, ou des lois sur la souveraineté numérique) pourraient entrer en conflit avec cette utilisation non maîtrisée des données.

En résumé, continuer à utiliser WeTransfer présente un risque cyber et juridique non négligeable pour les organisations. Cela équivaut à laisser la porte ouverte à une fuite volontaire de vos informations vers l’extérieur, sous couvert d’amélioration de services. Les PME et industriels, souvent moins dotés en services juridiques dédiés, doivent être particulièrement vigilants et reconsidérer leurs pratiques de partage de fichiers à l’aune de ces nouvelles données.

Souveraineté des données : reprendre le contrôle de vos transferts

L’affaire WeTransfer met en lumière l’importance de la souveraineté numérique dans le partage de fichiers. Dépendre d’un service en ligne international, soumis à des logiques commerciales et juridiques qui nous échappent (WeTransfer a été racheté en 2024 par le groupe italien Bending Spoons), expose nos données à des usages non désirés. À l’inverse, chercher à être « souverain » signifie privilégier des solutions sur lesquelles on garde la maîtrise, que ce soit en termes de localisation des données, de législation applicable ou de politiques d’utilisation.

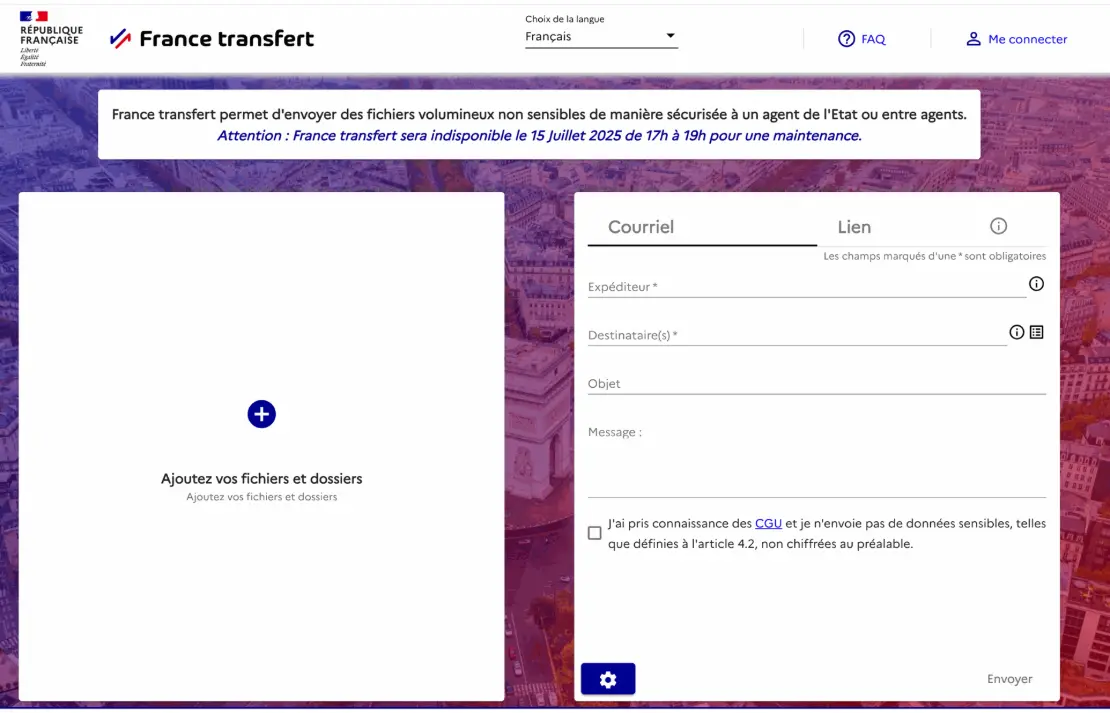

Cette prise de conscience n’est pas neuve : les autorités françaises, par exemple, plaident depuis plusieurs années pour une plus grande autonomie vis-à-vis des services cloud étrangers. En juillet 2025, l’État français a même lancé France Transfert, un service public en ligne pensé comme alternative à WeTransfer. L’objectif affiché est clair : réduire la dépendance aux géants technologiques américains et offrir une solution de transfert respectueuse des exigences nationales en matière de confidentialité. France Transfert, gratuit jusqu’à 5 Go de fichiers, impose un stockage local en France et propose dès sa conception des garanties de sécurité appréciables pour les professionnels soucieux de leurs données : chiffrement de bout en bout des fichiers pendant le transit, fonction optionnelle d’anonymisation de l’adresse IP de l’expéditeur, et possibilité de définir une date d’expiration des liens de téléchargement. Autrement dit, on cherche à éviter que les données ne se retrouvent hébergées ad vitam sur des serveurs étrangers et à empêcher qu’elles puissent être exploitées à l’insu des utilisateurs. Certes, France Transfert reste encore basique et destiné avant tout aux agents de l’État et leurs partenaires, mais il illustre une démarche volontariste vers un partage de fichiers sécurisé, localisé et maîtrisé.

Pour les entreprises privées, la souveraineté passe par des choix technologiques éclairés. Il existe aujourd’hui des solutions de transfert et de stockage made in France ou Europe, qui garantissent un meilleur contrôle des données. Par exemple, des services comme SwissTransfer, Smash ou TransferNow – souvent cités comme alternatives – mettent en avant une politique plus respectueuse de la vie privée des utilisateurs. SwissTransfer héberge les fichiers en Suisse, pays réputé pour ses lois strictes sur la protection des données, et propose un chiffrement robuste lors des transferts. Smash, un service français, assure ne pas consulter les fichiers de ses utilisateurs et offre aussi des options de chiffrement. TransferNow, également basé en France, promet de ne pas exploiter les contenus partagés et permet de protéger chaque envoi par mot de passe. Bien sûr, aucune solution n’est parfaite, et il convient de lire attentivement les conditions d’utilisation de chacune. Néanmoins, le simple fait que ces services communiquent sur la confidentialité et l’absence d’exploitation des données est un signal positif pour qui cherche à garder la maîtrise de ses fichiers.

Outre le choix du prestataire, la souveraineté peut aussi être technologique et organisationnelle. De nombreuses PME et industries optent désormais pour des solutions auto-hébergées ou internes pour le partage de documents volumineux. Par exemple, mettre en place un serveur FTP sécurisé, un espace Nextcloud/OwnCloud dédié ou utiliser une messagerie sécurisée interne permet de garder les transferts « en famille ». Ces solutions demandent un investissement initial (matériel, configuration, maintenance), mais elles offrent l’avantage de conserver les données sur des serveurs contrôlés par l’entreprise, sans les exposer à des CGU changeantes. Certaines suites collaboratives professionnelles (comme Microsoft 365/OneDrive, Google Workspace/Drive, ou des solutions françaises comme Scaleway Drive ou OVHcloud Object Storage) peuvent aussi être paramétrées pour le partage sécurisé de fichiers, avec des garanties contractuelles sur l’utilisation des données. L’important est de passer d’un usage opportuniste d’outils grand public à une stratégie réfléchie de gestion des transferts, en privilégiant les solutions conformes aux exigences de l’entreprise et de son secteur.

Recommandations pour un partage de fichiers sécurisé

Face à ces évolutions, quelles mesures concrètes les professionnels peuvent-ils adopter pour se protéger tout en continuant à échanger des fichiers volumineux ? Voici quelques recommandations clés :

Éviter (ou quitter) WeTransfer pour les données sensibles

Au vu de la nouvelle politique, il est

fortement déconseillé d’utiliser WeTransfer pour des fichiers

contenant des informations confidentielles, personnelles ou

stratégiques. Comme l’écrit , mieux vaut abandonner

WeTransfer au profit d’alternatives plus respectueuses de la vie

privée. Si votre entreprise utilisait ce service par

habitude, c’est le moment de changer vos pratiques avant l’entrée

en vigueur des nouvelles CGU.

Choisir des alternatives axées sur la confidentialité

Optez pour des plateformes qui ne revendiquent pas de droits sur vos fichiers. Privilégiez les services européens ou locaux qui sont soumis à des réglementations strictes (RGPD) et affichent des politiques transparentes. Les alternatives comme SwissTransfer, Smash, TransferNow mentionnées plus haut en sont des exemples. Vérifiez si le service propose un chiffrement intégral (de bout en bout) des fichiers, ce qui garantit que même le fournisseur ne peut pas lire vos données en clair. Un bon indicateur est la présence d’options telles que le chiffrement des liens, la protection par mot de passe, ou une charte éthique indiquant que les fichiers ne seront ni analysés ni revendus.

Chiffrer vous-même vos fichiers avant envoi :

Une bonne pratique consiste à ajouter une couche de sécurité avant d’utiliser tout service externe. Par exemple, compressez vos fichiers sensibles dans une archive chiffrée (ZIP protégé par mot de passe, archive 7-Zip en AES-256, etc.) avant de les téléverser. Communiquez le mot de passe par un canal séparé et sécurisé à votre destinataire. Ainsi, même si la plateforme tente d’analyser vos données, elle ne verra qu’un contenu chiffré inexploitable. Le chiffrement préalable est un garde-fou essentiel lorsqu’on ne peut pas garantir la bienveillance du canal de transfert.

Mettre en place une politique interne de partage de fichiers :

es entreprises devraient formaliser des procédures claires pour l’échange de fichiers volumineux. Cela peut inclure la sensibilisation des employés sur les risques (par exemple via des formations en cybersécurité expliquant pourquoi certains outils sont proscrits), la liste des services autorisés ou recommandés, et l’intégration d’outils sécurisés dans l’environnement de travail. Si chaque employé connaît les bons réflexes et dispose d’un moyen simple approuvé par l’entreprise pour envoyer des fichiers (par exemple, un portail web interne ou un abonnement entreprise à un service cloud sécurisé), il sera moins tenté d’utiliser une solution non maîtrisée comme WeTransfer. L’industrialisation des processus de partage passe par cette standardisation des outils : plutôt que chacun utilise son service préféré dans son coin, tout le monde adopte l’outil commun validé par la DSI (Direction des Systèmes d’Information).

Vérifier et mettre à jour les accords avec les partenaires

Si vous collaborez avec des clients, fournisseurs ou sous-traitants, assurez-vous qu’eux aussi comprennent les enjeux. Il peut être utile d’inclure des clauses dans vos contrats stipulant quels moyens de transfert sont permis ou interdits pour les données échangées, et requérant le respect de certaines normes de sécurité. Par exemple, une entreprise pourra exiger de ses prestataires qu’ils n’utilisent pas de service transférant les droits des fichiers à un tiers, et recommander une solution spécifique. La sécurité est l’affaire de tous dans la chaîne : le meilleur système interne peut être contourné si un partenaire envoie vos plans confidentiels via un service non sûr.

En appliquant ces recommandations, les entreprises et professionnels réduiront significativement leur exposition aux risques introduits par la nouvelle politique de WeTransfer. Il s’agit de reprendre la main sur ses données, en traitant le partage de fichiers non plus comme un acte anodin et purement technique, mais comme un processus à sécuriser au même titre que le stockage ou la communication.

Vers une industrialisation du partage de fichiers sécurisé

L’évolution de WeTransfer, aussi regrettable soit-elle, a au moins le mérite de rappeler une leçon cruciale : la gestion des données et des fichiers doit être intégrée à la politique globale de sécurité des entreprises. Trop souvent, le transfert de gros fichiers était considéré comme une zone grise, laissée à la discrétion des employés faute de solution officielle ergonomique. Désormais, on voit bien que cette négligence peut ouvrir une brèche béante dans la protection du patrimoine informationnel.

L’industrialisation des processus de partage sécurisé signifie qu’une entreprise traite l’envoi de fichiers de la même manière professionnelle que, par exemple, la gestion des sauvegardes ou la protection du réseau interne. Cela passe par la mise en place d’outils dédiés, de protocoles et d’automatisations. Par exemple, certaines organisations adoptent des solutions de Managed File Transfer (MFT) qui centralisent et sécurisent les échanges de fichiers (avec journalisation des envois, scans antivirus intégrés, expiration automatique des liens, etc.). D’autres intègrent des fonctions de partage de fichiers directement dans leurs plateformes collaboratives (intranets, gestionnaires de projet) avec des contrôles d’accès et des traçabilités.

Industrialiser, c’est aussi veiller à la scalabilité et la fiabilité du processus : s’assurer que même en cas de volumétrie importante ou de pics d’activité, le système de partage tient la charge sans qu’on doive recourir à une solution de secours non maîtrisée. C’est enfin adopter une démarche d’amélioration continue : surveiller les évolutions technologiques et légales (par exemple, les réglementations à venir sur l’IA pourront imposer de nouvelles contraintes sur les données d’entraînement), auditer régulièrement les pratiques de l’entreprise, et ajuster la politique de partage en conséquence.

En dernière analyse, l’épisode WeTransfer doit servir de déclic. Pour les PME, les professionnels indépendants et les grands groupes industriels alike, c’est l’occasion de repenser ses usages : quels types de fichiers partageons-nous ? via quel service ? avec quelles garanties ? Il est temps d’adopter une posture proactive. Cela peut signifier résilier un abonnement ou en souscrire un nouveau auprès d’un prestataire plus vertueux, déployer une solution interne, ou simplement diffuser en interne une note de service conseillant fortement de ne plus utiliser tel outil et de privilégier tel autre.

Conclusion : privilégier la sécurité et l’éthique dans vos échanges

Le choix de WeTransfer d’exploiter librement les fichiers de ses usagers pour entraîner son IA constitue un tournant symbolique. Il souligne à quel point nos données ont de la valeur, au point que certains services sont prêts à tout pour les capter. Face à cela, la pire réaction serait l’indifférence ou la résignation. Bien au contraire, que l’on soit un particulier soucieux de sa vie privée ou une entreprise jalouse de ses secrets industriels, il convient de reprendre le pouvoir sur nos fichiers. Cela passe par une vigilance accrue dans le choix des outils numériques et une exigence de transparence de la part des prestataires.

Sur un plan plus large, cette affaire interroge sur l’éthique de l’IA et la place du consentement dans la collecte de données massives. Aujourd’hui, c’est WeTransfer ; demain, d’autres plateformes pourraient suivre cette voie si les utilisateurs acceptent sans mot dire. Il est donc essentiel de faire entendre une voix collective pour exiger des pratiques respectueuses : l’innovation technologique ne doit pas se faire au détriment des droits fondamentaux sur nos données.

En attendant une éventuelle réaction ou marche arrière de WeTransfer sous la pression (ou l’intervention des régulateurs), la meilleure protection reste la prévention. Adoptez des alternatives plus éthiques, chiffrées et souveraines, et intégrez le partage de fichiers dans votre stratégie de cybersécurité globale. Vos données et vos fichiers constituent une richesse – ne les laissez pas être exploités sans votre accord. En matière de transferts de fichiers comme de stockage, essayons d’être souverains, prudents, et de garder une longueur d’avance sur les usages qui nous dépassent.